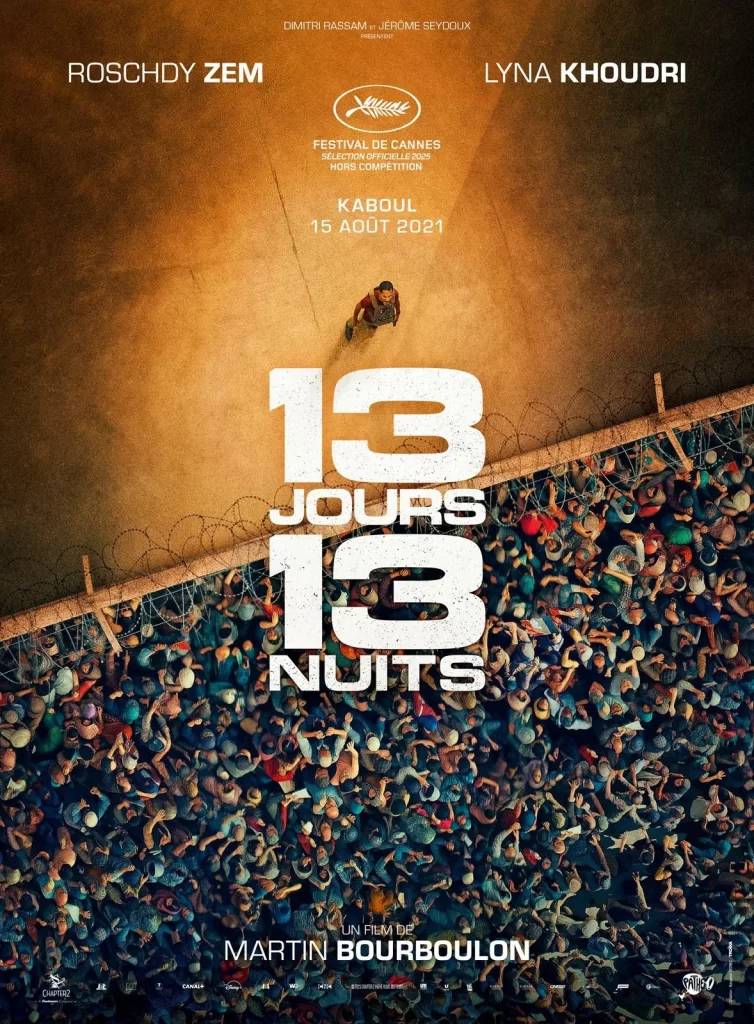

Dès ses premières images, 13 jours, 13 nuits annonce la couleur. Le film s’ouvre sur des images d’archives réelles, diffusées en août 2021 : la chute de Kaboul, le retour des talibans au pouvoir, la panique dans les rues, les foules désespérées qui cherchent à fuir. Un début brut, documentaire, qui installe immédiatement un climat d’urgence et de fatalité. Martin Bourboulon, polyvalent, habitué aux fresques historiques romancées (Eiffel, Les Trois Mousquetaires) et à la comédie populaire (Papa ou Maman), change ici de registre pour signer un thriller politique tendu, haletant, et parfois bouleversant.

Une histoire vraie peu racontée

13 jours, 13 nuits est l’adaptation de l’ouvrage autobiographique de Mohamed Bida, officier de sécurité à l’ambassade de France en Afghanistan.

Il raconte comment, le 15 août 2021, Kaboul tombe. Tandis que les ambassades occidentales évacuent précipitamment leurs ressortissants, la France tente une opération d’exfiltration inédite. Le commandant Bida (interprété par Roschdy Zem) organise un convoi de plusieurs bus pour acheminer civils français et Afghans menacés jusqu’à l’aéroport, sous la menace constante des talibans.

Il est aidé par Eva (Lyna Khoudri), une humanitaire franco-afghane qui maîtrise parfaitement les deux langues et sert d’interprète et de médiatrice. Dans le convoi : une journaliste américaine (Sidse Babett Knudsen), la mère d’Eva, et des familles entières tentent de fuir. Le film retrace cette mission, qui deviendra par la suite l’opération Apagan, menée sur treize jours et treize nuits, entre peur, silence, explosions et négociations.

Une mise en scène sobre et tendue

Avec ce film, Bourboulon prouve qu’il n’est pas seulement un réalisateur de divertissement populaire. Il sait créer une tension constante, jouer sur les silences, les respirations, les regards.

La caméra reste souvent au plus près des visages, captant la peur, la fatigue, le doute. Certaines séquences sont marquantes, comme celle où le convoi est arrêté par les talibans, et où chaque minute devient un supplice muet, suspendue à un mot ou un geste.

Le réalisateur ne cherche pas à dénoncer implicitement des choix diplomatiques : il se contente de relater, d’instruire, d’informer. On pense parfois à Les Larmes du soleil ou La Chute du faucon noir dans la manière dont le film narre la bêtise humaine et le sens du devoir de ces “héros” de l’ombre.

Mais 13 jours, 13 nuits conserve une singularité française et réaliste. Pas de héros invincibles ici : juste des fonctionnaires, des diplomates, des policiers, des civils, confrontés à une situation ingérable.

© Jérôme Prébois

Un film à deux vitesses

La première partie est d’une efficacité redoutable. Le film installe rapidement ses enjeux, ses personnages, sa tension, et montre l’inéluctabilité de la situation, avec son lot de pertes et l’urgence du moment.

Pas d’effusions de sang : seulement des instants intimistes où le silence parle plus fort que les dialogues. Malheureusement, après l’échec d’une première tentative d’évacuation, le récit s’essouffle. Un ventre mou s’installe au milieu du film, avec des séquences plus mécaniques, moins tendues. Comme si ces passages servaient à combler en attendant un climax plus spectaculaire.

Le rythme ralentit, et le suspense peine à reprendre. Cela nuit à l’impact global du film, qui aurait gagné à être resserré d’une quinzaine de minutes et à maintenir cette intensité dramatique, décidément la plus grande force du récit.

Le film retrouve néanmoins sa superbe dans un final tendu, qui pousse le drame jusqu’à son paroxysme.

Roschdy Zem, impérial

Comme souvent, Roschdy Zem porte le film sur ses épaules. Son interprétation du commandant Bida est d’une sobriété exemplaire : digne, épuisé, déterminé, mais profondément humain, avec son lot de regrets. Il impose le respect sans lever la voix, avec un regard qui en dit long.

Lyna Khoudri, de son côté, apporte une dimension humaine très forte au récit. Son personnage d’Eva agit comme un pont entre les deux mondes et donne au film sa part d’émotion.

Mais l’ensemble du casting est inégal. Certains seconds rôles manquent de justesse, ce qui affaiblit plusieurs scènes pourtant clés. La tension dramatique s’en trouve parfois atténuée, malgré les enjeux.

Une bande-son au service du récit

La musique de Guillaume Roussel joue un rôle discret mais essentiel. Plus oppressante et dramatique que celle qu’il a composée pour Le Grand Déplacement – que nous avions déjà critiquée ici – elle accompagne les moments de tension sans les surligner. On y retrouve des nappes graves, des thèmes mélancoliques, et une utilisation intelligente du silence.

Roussel confirme, cette année encore, qu’il est l’un des compositeurs les plus polyvalents du cinéma français.

Un film imparfait mais nécessaire

13 jours, 13 nuits n’est pas un film parfait. Il connaît des longueurs, un certain déséquilibre de ton, et une direction d’acteurs parfois inégale.

Mais il a le mérite d’exister. De raconter un moment d’histoire contemporaine souvent oublié. De montrer la migration, la survie, le chaos – sans pathos, sans exagération.

Bourboulon n’égale pas la maîtrise de ses Mousquetaires, mais il s’essaie ici à un cinéma plus engagé, plus âpre. Et rien que pour cela, ce film mérite d’être vu.