Anne-Sophie Nanki ©Joseph Paris

Avec son court métrage « Ici s’achève le monde connu », Anne-Sophie Nanki plonge au cœur des débuts de la conquête des Amériques par les Français, au XVIIeme siècle, où une jeune Amérindienne Kalinago rencontre un captif africain en fuite pour la liberté.

Tourné dans l’épaisseur mystique de la forêt guadeloupéenne, ce film puissant aux multiples distinctions internationales affirme la volonté de sa réalisatrice : revisiter un passé complexe avec un regard neuf pour construire un dialogue nouveau et un présent réconcilié.

Entretien avec une réalisatrice qui fait du cinéma un espace de mémoire, de résilience et de liberté.

Il y a dans ton cinéma un besoin de témoigner, de résister, d’ouvrir des possibles… Comment définirais-tu le cinéma que tu construis et que tu aimes faire ?

Dans l’ensemble, je dirais que j’essaie de faire la lumière sur des récits qui sont à la marge de ce que l’industrie représente, et mettre en avant des communautés que l’histoire officielle a souvent reléguées dans l’ombre.

Qu’il s’agisse de Rim et Yasmina dans « À Genoux les Gars » (long métrage coécrit Antoine Desrosières, Cannes 2018) qui s’affranchissent des attentes qui pèsent sur les jeunes femmes d’aujourd’hui pour vivre librement leur vie sentimentale, ou encore de la série documentaire « Exterminate All the Brutes » (HBO & ARTE), de Raoul Peck, qui explore l’origine des préjugés suprémacistes européens, mon intention demeure la même : proposer des images absentes, capables de bousculer les récits dominants.

Avec « The Heights of Kigali », la comédie romantique rwandaise que je développe et réalise aux côtés de l’autrice Yseult Polfliet Mukantabana, nous représentons le couple lesbien star du film et le Rwanda sans misérabilisme ni folklorisme, mais avec authenticité et lumière.

Enfin, avec « Ici s’achève le monde connu », je voulais répondre à la question que la petite fille guadeloupéenne que j’étais se posait : qui habitait ce minuscule territoire perdu au cœur de la mer des Caraïbes où je suis née ? Comment s’est déroulée la collision des trois civilisations, Amérindienne, Africaine et Européenne, qui a façonné le peuple caribéen tel que nous le connaissons aujourd’hui ?

Peut-être que mon cinéma s’inscrit aujourd’hui dans cette quête : explorer les identités effacées et questionner ce que l’Histoire a tenté de taire.

The Heights of Kigali

Le court métrage que tu évoques a reçu 24 prix internationaux, qu’as-tu voulu transmettre comme message et pourquoi c’était nécessaire ?

L’histoire de la conquête du Nouveau Monde a presque toujours été racontée du point de vue masculin, le plus souvent Européen et plus rarement Africain. J’ai voulu renverser ce regard en donnant la parole à un personnage féminin et Kalinago (population autochtone des petites Antilles exterminée par les vagues de conquête). Lorianne Alamijawari, l’actrice principale, est elle-même Amérindienne Kali’na de Guyane, un choix de casting très important pour mettre en lumière ces populations dont la dignité et la résilience sont aujourd’hui encore une source d’inspiration.

J’ai conçu le film comme une sorte de contre-récit à l’histoire de Pocahontas, que j’aimais tant enfant. La formidable histoire d’amour sacrificielle à laquelle nous avions cru était beaucoup plus sombre en réalité – elle était mariée à 12 ans à un colon ! Je me suis alors demandé : comment elle, aurait-elle raconté son histoire ? C’est cette voix-là que je voulais faire entendre.

Et puis, il y a la voix d’un territoire. Le film a été tourné intégralement en Guadeloupe, ma terre d’origine, ce qui lui confère une dimension profondément intime. Avec ce projet j’ai redécouvert cette île que je croyais connaître par cœur. Mon intention était d’éviter à tout prix les décors « carte postale » pour retrouver une virginité dans le regard du spectateur.

Tourner en forêt a été un véritable défi : le scénario a dû s’adapter à ces conditions (pluie, lumière changeante, contraintes techniques…) et tendre vers une épure radicale. Mais ça faisait partie du processus : accepter que les forces telluriques du décor imposent leur propre vérité.

Comment ce récit a-t-il été reçu à l’international justement ?

Afrique-du-Sud, Norvège, Tunisie, les Caraïbes… Grace au travail incroyable de Claire Diao, CEO de la société de distribution Sudu Connexion, le film a littéralement fait le tour du monde ! Ce qui m’a profondément touchée, c’est de constater qu’il a trouvé un écho fort même dans des pays qui n’ont pas du tout la même histoire ou pas du tout un rapport à l’altérité façonné par le fait colonial.

Partout, des publics très différents ont été sensibles à la trajectoire d’émancipation d’Ibátali, mon personnage féminin. Cela prouve l’universalité du récit. C’est une expérience très forte de le réaliser en accompagnant le film à l’étranger.

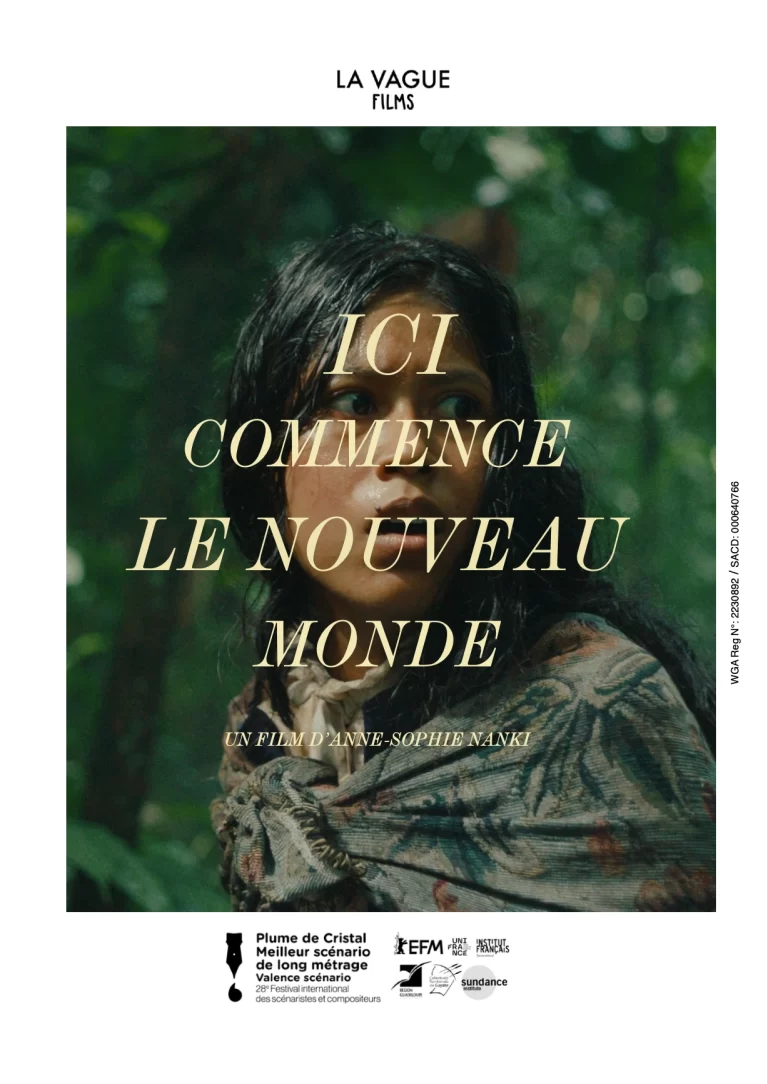

Ici s’achève le monde connu

Est-ce que pour toi le cinéma est aussi un outil de réparation ?

Oui, absolument. Le cinéma est un lieu où l’on peut interroger d’où l’on vient, assumer ensemble un héritage parfois douloureux, et de le transcender. C’est un espace où l’on peut mettre en lumière les mécanismes historiques encore à l’œuvre dans nos vies, nos corps et nos représentations. En revisitant ces récits, on ouvre la possibilité de les reconstruire avec moins de stéréotypes et davantage de nuances.

On l’a vu dans les années 60 et 70 avec l’essor d’un cinéma féminin et féministe : des femmes se sont emparées de la caméra pour raconter leur rapport au corps, aux hommes, au genre, à la sexualité. Ce geste a accompagné les mouvements féministes avec une force incroyable. Il y a, dans le regard, une puissance révolutionnaire : celle de briser les récits dominants et d’en inventer de nouveaux.

(Produit par Isabel Mercier, La Vague Films)

Peux-tu nous parler de tes futurs projets cinématographiques ?

En ce moment, je porte deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, « Ici commence le Nouveau Monde » (Isabel Mercier, La vague Films), est l’adaptation en long métrage de « Ici s’achève le monde connu ». Je viens tout juste d’en achever le scénario, distingué par la Plume de Cristal au festival Valence Scénario, une très belle reconnaissance qui me donne beaucoup d’élan.

Le second, « The Heights of Kigali », est en plein de développement. Yseult et moi avons la joie de travailler avec la productrice belge Diana Elbaum (Beluga Tree). C’est une comédie romantique Rwandaise qui suit le chemin vers la parentalité d’un couple de jeunes femmes Rwandaises, et montre comment ce projet d’enfant ravive le deuil intergénérationnel tout en apportant de l’espoir.

C’est un récit choral, intime et universel, qui parle de transmission et de guérison, notre rôle dans l’Histoire et les liens qui nous façonnent.