La France, patrie du cinéma

Sans la France, pas de Steven Spielberg, pas d’Alfonso Cuarón, pas de Quentin Tarantino, pas de Martin Scorsese, pas de Charlie Chaplin… pas de cinéma du tout. La France est le cinéma !

Vous allez me dire que j’exagère, mais force est de constater que, comme nous allons le (re)découvrir dans ce premier épisode, presque toutes les inventions qui ont permis l’émergence du 7ᵉ art sont le fruit de Français.

Dans Influence du cinéma français, je vous proposerai, au fil d’une dizaine d’épisodes, des exemples insolites de l’importance du cinéma français dans le cinéma mondial, et plus particulièrement américain.

Une influence souvent ignorée par les créateurs français eux-mêmes, trop enclins à vouloir reproduire un style yankee.

Un héritage snobé par les Français

Pourquoi les plus célèbres réalisateurs mondiaux — en grande partie américains ou émigrés aux États-Unis — connaissent-ils mieux l’histoire du cinéma français que les cinéastes français eux-mêmes ?

Et pourquoi lui rendent-ils hommage de manière parfois surprenante, comme nous le verrons dans les prochains épisodes ?

D’abord, parce que nul n’est prophète en son pays. Ensuite, parce qu’aux États-Unis, la profession est encadrée et protégée par la Directors Guild of America (DGA), le syndicat officiel des réalisateurs américains.

L’adhésion à la DGA est pratiquement indispensable pour travailler sur des productions majeures à Los Angeles ou à New York. Mais attention, on n’y adhère pas si facilement !

Il existe même des cursus universitaires dédiés à la réalisation et aux métiers du cinéma, preuve d’une reconnaissance institutionnelle du métier.

Une profession peu encadrée

En France, n’importe qui peut devenir cinéaste ou réalisateur et obtenir le statut d’artiste du spectacle.

Cette seule validation officielle englobe toutes les professions du spectacle sans distinction : de clown à ouvreuse de théâtre en passant par maquilleuse. Il suffit d’être engagé pour une prestation artistique rémunérée dans le cadre d’un contrat de travail.

Aucun diplôme n’est exigé pour être cinéaste en France : vous pouvez donc l’être officiellement sans la moindre formation, ni en technique, ni en histoire du cinéma. Aux États-Unis, même si les diplômes ne sont pas obligatoires non plus, le métier est bien plus encadré et protégé par un syndicat puissant intégré dans l’industrie.

Cela implique de facto une formation sérieuse et une connaissance incontournable de l’histoire du cinéma… qui passe inévitablement par l’héritage du film français. CQFD !

Un héritage fabuleux

Cette fabuleuse source d’inspiration pour qui veut célébrer l’histoire du cinéma commence dès 1839 avec l’invention de la photographie, ancêtre évident de la caméra.

Nous la devons à un décorateur de théâtre parisien, Louis-Jacques-Mandé Daguerre, dont une rue porte le nom dans le XIVᵉ arrondissement de Paris. Rue devenue célèbre grâce à l’une de ses plus illustres habitantes… Agnès Varda ! Est-ce un hasard ?

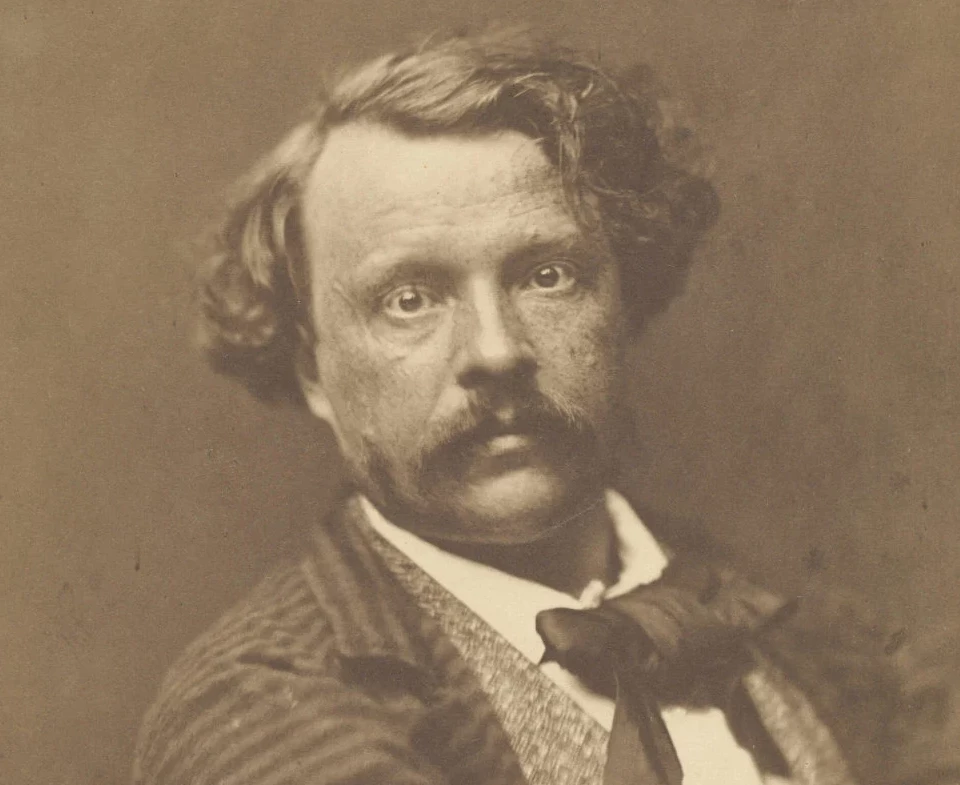

L’appareil photo inventé, il fallait lui donner ses lettres de noblesse. Ce sera l’œuvre d’un Parisien une fois de plus : Félix Nadar, inventeur sans le savoir du star-system vers les années 1880 en photographiant les célébrités de son époque : Eugène Delacroix, Jules Verne, Gustave Eiffel, Alexandre Dumas, Émile Zola, Honoré de Balzac, et tant d’autres.

Et les Lumière furent !

Au milieu des années 1890, un miracle fondateur va changer le monde : le Cinématographe des frères Louis et Auguste Lumière, natifs de Besançon.

Le Cinématographe, combinaison indissociable de la caméra et du projecteur, permet aux frères Lumière d’inventer, en plus des quelque 170 brevets déposés, deux genres cinématographiques : le documentaire et le film d’horreur.

Le documentaire, car Louis Lumière filme des scènes de la vie ordinaire : sa femme, sa mère, des ouvriers.

Le film d’horreur, avec le célèbre Arrivée d’un train en gare de La Ciotat qui terrifie les spectateurs, persuadés que le train va les faucher.

Ce film devient ainsi le premier film d’épouvante de l’histoire du cinéma ! Il est projeté à Lyon le 10 octobre 1897, alors que Charlie Chaplin n’est encore qu’un gamin de huit ans qui erre dans les rues de Londres.

Au total, les frères Lumière réaliseront près de 1400 films.

Le magicien ose

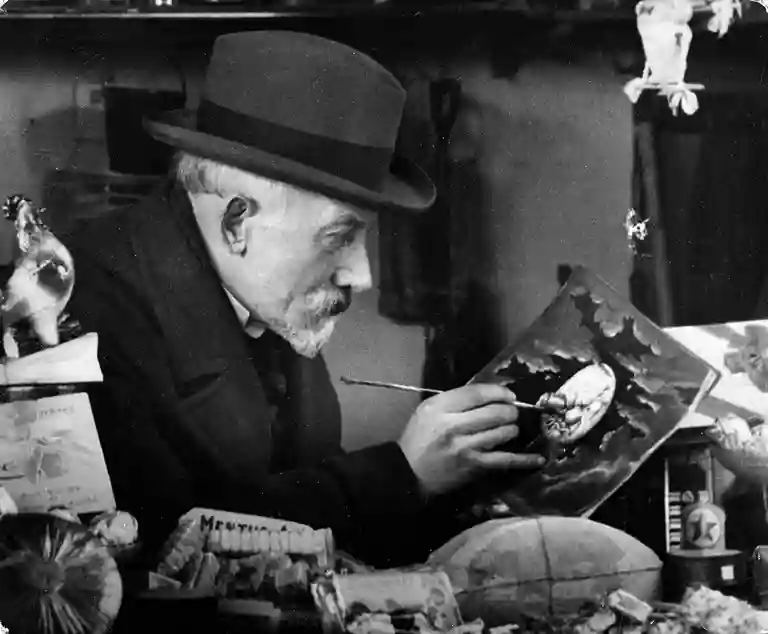

On pourrait imaginer une collaboration entre les frères Lumière et leur contemporain, le génial Georges Méliès, directeur du Théâtre Robert-Houdin. Il n’en sera rien.

Illusionniste, il est tout naturel que Méliès s’intéresse de près au Cinématographe. Le 28 décembre 1895, il fait partie des spectateurs émerveillés par les images de la première représentation publique à Paris.

Enthousiasmé, il propose de racheter le brevet. Les frères Lumière refusent poliment, arguant que le Cinématographe n’a aucun avenir !

Méliès ou donner la vie à l’impossible

Un an plus tard, Méliès tourne malgré tout son premier film, grâce à une caméra équivalente découverte chez un opticien londonien.

Le film s’intitule Une partie de cartes, réplique narquoise du même sujet réalisé par Louis Lumière. Georges Méliès réalisera près de 600 films, intégrant ingénieusement tous les trucages de son métier d’illusionniste. Il devient ainsi l’inventeur des effets spéciaux de cinéma, dont certains sont encore utilisés aujourd’hui.

En projetant ses films dans son théâtre du 8 boulevard des Italiens à Paris, Méliès crée sans le savoir le concept de la salle de cinéma, toujours appelé theater en anglais.

En 1897, pour mieux gérer ses prises de vues dans un même endroit, Georges Méliès crée dans sa propriété de Montreuil le tout premier studio de cinéma vitré, la lumière naturelle étant encore l’unique source d’éclairage.

A bons entendeurs

Si la Gaumont n’a pas inventé la couleur au cinéma, elle a largement contribué à son élaboration. Dès 1913, Léon Gaumont met au point une caméra qu’il perfectionne avec un système trichrome appelé le Chronochrome, utilisant trois filtres de couleurs primaires : rouge, bleu et vert. Ce procédé innovant marque une étape importante en France, même si la couleur au cinéma résulte de nombreuses expérimentations internationales, et non de l’invention d’un unique créateur.

Alice Guy et les couleurs du son

Quant au son cinéma, Thomas Edison peut être considéré comme son inventeur avec le phonographe en 1877, invention qui ne sera utilisée qu’en 1895 par le Franco-Britannique William Kennedy Laurie Dickson pour la première synchronisation image/son.

Cependant, il faut rendre hommage à Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma, Française de Saint-Mandé, qui, dès les années 1900, produit les premiers films sonores synchronisés sur disque.

Pionnière injustement oubliée par des décennies machistes, son œuvre est aujourd’hui redécouverte avec un intérêt croissant.

Elle est notamment l’autrice de La Vie du Christ, considéré comme le premier péplum de l’histoire du cinéma mondial, source d’inspiration pour de nombreux cinéastes, français ou américains.

Alice Guy est également la première à avoir eu l’idée de faire un making-of sur l’une de ses phonoscènes, nom donné par Léon Gaumont à ces films synchronisés avec le son.

To be continued…

Bien qu’à ce stade de ma narration, le cinéma soit encore muet, ces démonstrations parlantes d’un cinéma fondamentalement français ne sauraient contester mon patriotisme cinématographique, ô combien légitime ! Aussi, pour les quelques sceptiques restants, je vous invite à découvrir dans le prochain épisode d’Influence du cinéma français comment celui qui a donné son nom à l’un des cinémas d’auteur les plus emblématiques de Paris a influencé Charlie Chaplin. Max Linder n’est pas qu’un cinéma !