Quand les journalistes de faits divers deviennent, pour une fois, fréquentables

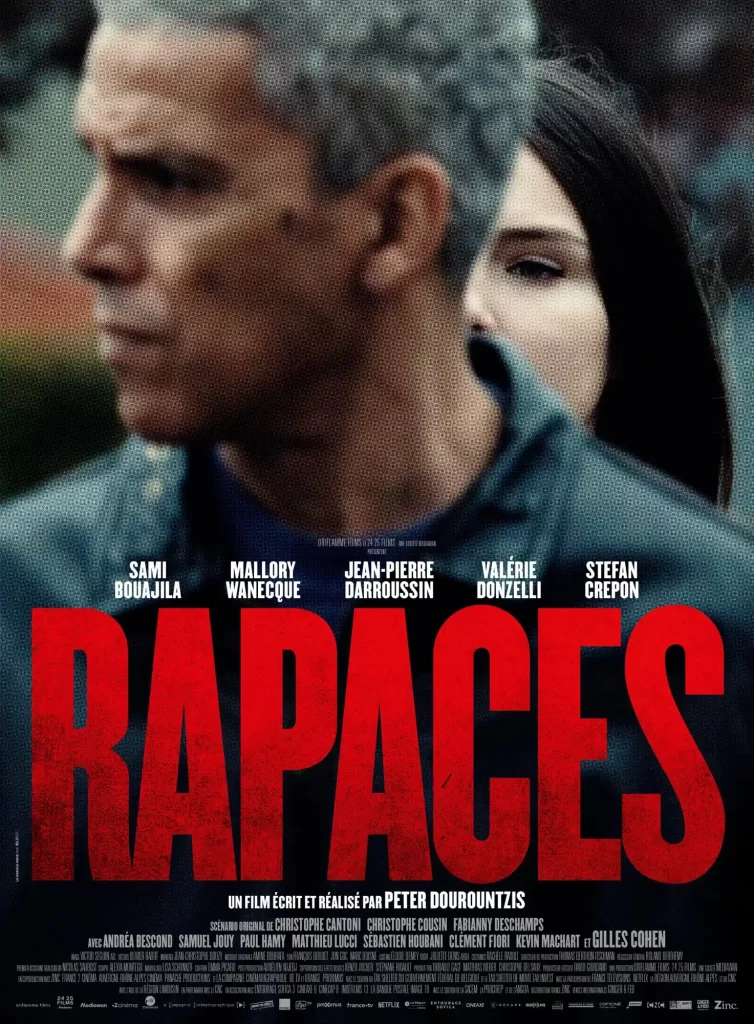

Avec Rapaces, Peter Dourountzis signe un film coup de poing, profondément humain, qui redonne ses lettres de noblesse au journalisme de faits divers.

Loin des gros titres racoleurs et des caricatures de journalistes vautours, ce polar tendu ausculte une profession méprisée, parfois moquée, mais ici dépeinte avec une justesse émouvante.

Entrons dans l’univers de Rapaces à travers le parcours de ses deux protagonistes.

Samuel (Sami Bouajila), vétéran du magazine Détective, a le flair usé de ceux qui ont trop vu. Lorsqu’il accueille Ava (Mallory Wanecque), sa fille, comme stagiaire, elle découvre un métier qu’elle observe d’abord avec distance, voire scepticisme.

Ensemble, ils couvrent une affaire atroce : une jeune femme attaquée à l’acide par un homme radicalisé, frustré, misogyne. Mais bientôt, Samuel découvre un second féminicide aux similitudes troublantes.

À l’insu de sa rédaction, il mène l’enquête.

Entre thriller social, relation père-fille et immersion dans le quotidien des journalistes, Rapaces questionne le sens du récit quand les événements semblent toujours aller plus vite que leur narration.

Quand les "rapaces" dévoilent une autre réalité

Ce titre énigmatique prend tout son sens au fil du récit, où les apparences se déjouent. Habituellement, on associe « rapaces » à des prédateurs, voire à des journalistes « vautours » qui se nourrissent du malheur d’autrui.

Ici, l’ironie est subtile : les véritables prédateurs sont la société, la culture et les violences systémiques qui dévorent les victimes.

Par ce choix, le réalisateur nous invite à dépasser les clichés pour interroger ces vrais prédateurs, ceux qui détruisent des vies dans l’ombre.

Samuel, spécialiste du fait divers, n’est pas un charognard.

eIl est hanté par les histoires qu’il raconte, et plus encore par celles qu’il n’a pas pu empêcher. Avec Ava, il ne traque pas le scandale, mais cherche à comprendre les mécanismes : aveuglement social, solitude, violences ordinaires.

En suivant le fil d’un féminicide glaçant, le duo explore les racines d’une culture masculiniste toxique — sans jamais tomber dans la leçon ou la simplification.

La jeune femme doute, s’interroge :

— Tu crois que ça sert encore à quelque chose, d’écrire tout ça ?

Samuel répond, sans emphase :

— Écrire, c’est pas servir à quelque chose. C’est refuser que ça disparaisse.

Ce dialogue simple incarne l’âme du film. Rapaces n’est pas une enquête classique. C’est une méditation sur la mémoire, la transmission, et le pouvoir fragile des mots face à une époque qui dévore les récits aussi vite qu’elle les oublie.

Le cœur du film : la transmission, le doute et l’héritage

La relation entre Samuel et Ava devient le cœur battant du film.

Ce n’est pas seulement un père qui transmet, mais un homme qui doute de ce qu’il lègue. Elle le regarde, parfois avec admiration, parfois avec incompréhension.

Il ne cherche pas à convaincre, mais à témoigner. Le film touche juste en montrant que l’héritage d’un métier passe aussi par l’hésitation.

Le Détective, école d’écriture et de lucidité

Le film se déroule dans les coulisses du Nouveau Détective, journal souvent réduit à ses unes criardes et à son esthétique kitsch.

Pourtant, Rapaces rappelle son héritage littéraire : Simenon, Gide, Kessel, Mauriac y ont signé leurs premiers faits divers. Et dans la rédaction imaginée par Dourountzis, les mots comptent. Le verbe est un acte.

Une rédactrice en chef (Valérie Donzelli) pose la ligne :

— Ici, on ne vend pas du sang. On le met en lumière.

Le film déborde de scènes silencieuses, intenses, où les journalistes relisent les témoignages, doutent, corrigent une virgule, choisissent un mot.

Un plan bouleversant montre un rédacteur relisant à voix basse la parole d’une survivante, la main tremblante.

Dans Rapaces, le journalisme est un travail d’orfèvre — douloureux, imparfait, essentiel.

Une résonance tragique avec l’actualité

Sorti le 2 juillet 2025, le film a percuté un fait divers réel survenu la veille, comme un écho tragique.

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé à Saint-Étienne, soupçonné de préparer une attaque ciblée contre des femmes. Radicalisé, il se revendiquait de la mouvance masculiniste incel.

Dans Rapaces, l’assassin partage ces obsessions : haine des femmes, frustration, discours viriliste nourri par les réseaux.

Le mot incel n’est jamais prononcé, et pourtant son ombre plane sur chaque scène.

Cette coïncidence glaçante renforce la portée du film : Rapaces devient, malgré lui, prophétique.

Un hommage discret mais puissant à une presse au bord de l’abîme

Il aurait été facile de transformer Samuel en héros. Dourountzis préfère le doute à l’héroïsme. Samuel est fatigué. Ava est parfois naïve.

Le reste de la rédaction évolue sur une ligne de crête, entre dérision, désenchantement et sens du devoir. Un collègue lâche :

— On écrit des papiers qu’on ne lirait pas nous-mêmes. Et pourtant, on sait qu’il faut les écrire.

On y ressent une lucidité tragique, une ironie douce-amère. Le poids des années, des dossiers classés sans suite, des victimes oubliées pèse lourd. Et pourtant, on continue. Comme eux.

Il fallait du courage pour faire un film sur des journalistes d’une rédaction décriée, qui lisent, corrigent, doutent — sans jamais crier.

Ce n’est pas un film à slogans, mais un film à conscience, qui explore avec justesse l’ambivalence entre doute et engagement.

Pourquoi il faut voir Rapaces ?

Un polar intelligent et haletant, écrit avec précision.

Parce qu’il montre que le fait divers n’est pas un simple divertissement, mais un révélateur.

Parce qu’il rend hommage, avec sincérité, à ceux qu’on appelle souvent « rapaces » : les journalistes qui creusent, doutent et cherchent à comprendre, envers et contre tout.

Rapaces ne dévore pas. Il dévoile. Il montre que parfois, les vautours ont des plumes — et que ces plumes, bien tenues, peuvent réveiller les consciences.

Ce film s’inscrit dans une tradition bien réelle : celle d’un journalisme qui ne se contente pas de relater les faits, mais qui, parfois, aide à les résoudre.

Plusieurs affaires criminelles ont été relancées, voire éclaircies, grâce au travail de journalistes déterminés, comme l’affaire Grégory Villemin ou celle d’Omar Raddad, avec des enquêtes publiées par Libération, France Inter ou L’Obs. Le long format de Society consacré à Xavier Dupont de Ligonnès a quant à lui redonné un élan inédit à une enquête stagnante.

À l’étranger, la journaliste américaine Michelle McNamara a largement contribué à l’identification du Golden State Killer, et The Daily Mail a exercé une pression décisive dans l’affaire Stephen Lawrence, obligeant la police britannique à revoir sa copie.

Rapaces, dans cette lignée, rend hommage à ces vigies du réel : des journalistes qui doutent, enquêtent, insistent — et parfois, réveillent la justice.

Bravo pour cette critique qui elle aussi dissèque presque chaque plan et qui va chercher très loin les différentes significations , bien plus loin que que l’on ressent au premier abord… Bravo à la journaliste qui défend ses petits camarades !!!!