L’affaire Depardieu a profondément marqué le cinéma français. Les scandales et comportements problématiques de l’acteur ont provoqué une réflexion importante : les plateaux ne sont plus seulement des lieux de création et de glamour, mais doivent être des espaces de respect, de sécurité et de responsabilité. Des protocoles de prévention ont été renforcés, et les discussions sur les pratiques professionnelles et la protection des équipes sont devenues centrales. Les producteurs et réalisateurs évaluent désormais l’impact d’une collaboration avec des personnalités controversées, tandis que le public et la critique interrogent la séparation entre l’œuvre et l’artiste.

Dans ce contexte, plusieurs chartes et codes — comme la charte parisienne contre les violences sexistes et sexuelles, l’obligation de formation VHSS imposée par le CNC, ou encore la désignation de référents et coordinateurs d’intimité — ont été adoptés sur les tournages. Si ces textes fixent des obligations claires, leur application concrète reste encore en phase de transition : les équipes commencent seulement à s’approprier ces dispositifs, et leur déploiement complet prendra du temps.

L’univers du film n’échappe pas aux agressions sexuelles présentes dans le monde du travail, mais il doit demeurer un lieu où le spectateur peut rêver et se laisser transporter, sans découvrir plus tard que les coulisses du tournage ont été entachées de gestes déplacés. Si ces comportements étaient autrefois souvent tabous et minimisés, les mouvements comme #MeToo ont permis de les dénoncer et de mettre en place des actions concrètes pour protéger les victimes.

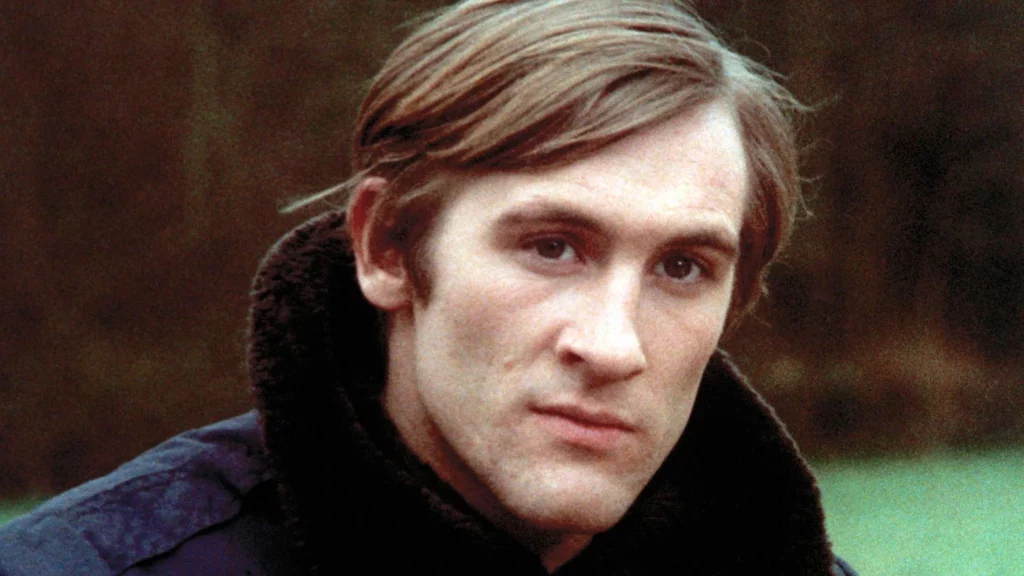

Depardieu : le génie, les turbulences et la chute

Ses déboires judiciaires illustrent ce basculement. Longtemps perçu comme un univers de liberté, le septième art en France révèle aujourd’hui ses limites et ses exigences. Figure emblématique, Gérard a construit sa légende à travers des rôles marquants, mais ses excès ont progressivement terni sa réputation.

En mai 2025, il a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises en septembre 2021 sur le tournage du film Les Volets verts. Ces faits concernaient deux femmes avec lesquelles l’artiste a eu des gestes à caractère sexuel non consentis. La justice a considéré qu’il ne semblait pas avoir saisi la notion de consentement dans ces situations.

© FRANCOIS GLORIES / MAXPPP

Le 2 septembre dernier, son renvoi devant la cour criminelle a été décidé. En 2026, il doit comparaître pour des accusations de viol et d’agressions sexuelles, concernant des événements survenus en août 2018 au domicile de l’acteur et impliquant la comédienne Charlotte Arnould. Il conteste ces accusations et reste présumé innocent.

Après ces procédures, la scène cinématographique française ne peut plus fermer les yeux sur certains comportements sur les plateaux.

Voilà pour les faits. Mais Gérard dépasse les simples procédures : sa vie entière semble déjà écrite comme un scénario.

Quand la vie devient scénario

Pour mieux saisir la personne derrière l’icône, j’ai choisi d’en retracer le parcours comme le ferait une réalisatrice de biopic, prête à convaincre Hollywood de mettre en lumière le destin d’un être à la fois talentueux et tourmenté. Suivre ses étapes, de l’ascension aux failles, revient à dérouler un scénario où chaque moment de vie devient une scène de théâtre, oscillant entre éclat et déclin.

Face-à-face avec un producteur venu d’Amérique

Je lève les yeux, prête à défendre mon biopic :

— Raconter Depardieu, ce n’est pas raconter des faits. C’est raconter une vie qui brûle trop fort, une trajectoire universelle de gloire et de chute. Chaque chapitre semble écrit pour un biopic : l’enfant des rues, l’ascension fulgurante, la consécration… puis la descente aux enfers. Jusqu’à l’effondrement sous le regard du public.

Le producteur venu d’Amérique, bras en croix, yeux écarquillés, sautillant sur sa chaise :

— Oui… chaos ! On sent le film qui va faire des étincelles !

Je fronce les sourcils :

— Je ne veux pas faire un film sensationnaliste. Je veux raconter une existence, entre ses ombres et sa lumière.

Le producteur, penchant la tête, main sur le menton, yeux plissés :

— Ombres et lumières… oui, oui… et on pourra faire des ralentis sur chaque regard perdu !

Je poursuis, évoquant son enfance :

— Il naît le 27 décembre 1948 à Châteauroux, dans une famille modeste. À treize ans, il quitte l’école. À quinze, il monte à Paris presque seul, pour suivre des cours d’art dramatique. Imaginez-le : ce gamin perdu, mais déjà habité par la rage de vivre.

Le producteur, saut dramatique sur le bureau, mains écartées :

— La rage de vivre ! On la sent déjà, à l’écran ! Oui, oui, oui !

Je soupire, mi-amusée, mi-exaspérée :

— Son adolescence, ce sont les bagarres, les mauvaises fréquentations, les petits larcins. Un loubard dans l’âme. Mais le théâtre finit par l’arracher à la rue.

Le producteur, mimant un projecteur avec ses mains, yeux ronds :

— Loubard… qui devient star… j’adore !

Crédits : ARD Degeto

Je reprends calmement :

— Exactement. Dans les années 1970, il s’impose comme une force intense du cinéma français. En 1974, il incarne Jean-Claude dans Les Valseuses, un choc. Un film provocateur, dérangeant, qui fascine autant qu’il scandalise. Et il y impose déjà sa présence : insolent, libre, presque sauvage. À partir de là, plus rien ne l’arrête.

Le producteur, hochant la tête avec admiration :

— Yes… un personnage que rien n’arrête, même pas les tempêtes ! Je veux du vent partout, des cheveux qui volent, des portes qui claquent… qu’on sente le monde vaciller autour de lui !

Je souris, un peu ironique :

— Parfaitement. Cette interprétation l’a marqué à jamais. Mais il a su prouver qu’il n’était pas qu’un provocateur. Dans Le Dernier Métro (1980), il est Bernard Granger : courageux, amoureux, dans le Paris occupé. Dans Camille Claudel (1988), il devient Rodin, passionné et tourmenté. Et bien sûr, Cyrano de Bergerac (1990)… le rôle qui le fait exploser à l’international. Cyrano, c’est lui : romantique, tragique, vibrant. Le public entier est captivé. Il n’est plus seulement un interprète, il devient un symbole.

Le producteur, mimant une standing ovation subtile :

— On dirait que chaque siège applaudit en silence… mais la gloire seule n’a aucun intérêt dramatique. Ce qui passionne le spectateur, c’est la faille derrière l’icône.

Je marque une pause, la voix plus grave :

— Mais derrière lui, il y a déjà les fissures. Sa vie hors caméra, c’est une autre histoire : l’alcool, les frasques, les débordements. Il devient aussi célèbre pour ses excès que pour ses rôles.

Le producteur, fronçant légèrement les sourcils :

— Ah… moins glamour, hein ? Il faudra surtout axer sur l’alcool.

Je continue :

— Plus tard, certaines procédures judiciaires prennent une tournure sérieuse, teintée d’accusations d’agressions sexuelles et de viol. Des plaintes qui marquent durablement sa vie et son image.

Le producteur, plus sérieux, hoche la tête :

— Pour cette séquence, on va faire appel à un expert scénariste… et croyez-moi, ça va être énorme à l’écran !

Je baisse les yeux :

— Son étoile s’est construite dans l’excès. Chaque pas semble désormais le rapprocher d’un effondrement définitif. Il est coincé entre un passé prestigieux et un futur qui s’assombrit. On ne sait plus s’il faut attendre une rédemption… ou assister à la chute.

Le producteur, mains ouvertes, excité :

— Oui… la chute, c’est exactement ça ! Chaque instant compte, chaque geste peut tout faire basculer !

Je respire un instant avant de reprendre :

— Et puis il y a le drame personnel : la mort de son fils Guillaume, en 2008. Avant cela, un signalement pour comportements déplacés, classé sans suite. Cette tragédie ajoute une dimension humaine, presque fatale, à sa vie. C’est le génie et les turbulences, la réussite et le drame. Une trajectoire fulgurante, devenue un personnage qu’il n’aurait peut-être pas voulu interpréter sur grand écran.

Le producteur, se redressant, soudain calme :

— On peut mettre quelques scènes fortes pour que le public soit accroché ? Continuez.

Je reprends :

— Son histoire dépasse largement le parcours d’un interprète. Elle illustre les tensions entre talent, dérapages et exigence éthique, et révèle des fragilités longtemps ignorées dans le cinéma français. Jadis, les plateaux étaient perçus comme des territoires de créativité et de prestige. Aujourd’hui, cette illusion s’effrite. La sécurité, le respect, l’encadrement sont essentiels.

Le producteur, croisant les bras, songeur :

— Incroyable… et tout ça veut dire que maintenant on doit filmer sous haute surveillance ?

J’acquiesce, le regard grave :

— Le cinéma français ne fait peut-être plus rêver avec la même innocence. Mais cette histoire, aussi sombre soit-elle, reste un miroir précieux : talent et créativité doivent s’accompagner de conscience et de responsabilité. Et derrière chaque icône, il y a un homme, confronté à ses fragilités et à ses drames.

Le producteur, penchant légèrement la tête :

— Et… qui verriez-vous incarner ce personnage à l’écran ?

Je réponds sans hésiter :

— Pour sa jeunesse, Swann Arlaud : énergie, charisme, fougue du jeune homme. Pour sa maturité, Jacques Weber : puissance, fragilité, turbulences. Des comédiens capables d’habiter le personnage comme si la caméra filmait une existence entière.

Je referme mon manuscrit. En croisant ses yeux, je comprends que l’histoire vient de prendre vie. Mais au-delà du récit imaginé, la réalité continue : Depardieu reste debout, malgré les épreuves et les controverses..

Fragile légende

Gérard Depardieu n’a pas totalement quitté les plateaux : en avril 2025, Fanny Ardant le dirige dans Elle regardait sans plus rien voir aux Açores. Leur relation dépasse la simple collaboration professionnelle ; une véritable complicité artistique et d’amitié perdure, même si le film n’a pas encore trouvé de distributeur.

Entre éclats et fragilités se dessine un homme sans limites. C’est là toute la richesse du cinéma, et plus encore du biopic : toucher du doigt des existences qui nous dépassent, tout en laissant chacun y projeter son propre regard.